Manchmal braucht man zum Forschen einen Akkuschrauber“, sagt der Physikprofessor Dr. Ronny Brandenburg und löst die Inbusschrauben an einem durchsichtigen Kunststoffkasten, der vor ihm auf der Werkbank liegt. Darin ist ein Stapel aus Metallplatten zu sehen. Brandenburg zieht die letzte Schraube heraus und hebt den Deckel ab. „Ah, der Kontakt hier hat ein bisschen viel Abstand, vielleicht hat es deshalb den Kurzschluss gegeben. Gib mir mal bitte den Schraubenschlüssel“, sagt er zu seinem Kollegen Dr. Ralf Jackstell, der neben ihm an der Werkbank des Labors in Rostock steht. Der Chemiker Jackstell antwortet mit einem Lächeln: „Dann steht es jetzt zwei zu eins: Ihr habt zwei Geräte geschrottet und wir bloß eins.“

Ronny Brandenburg und Ralf Jackstell schrauben regelmäßig gemeinsam hier im Labor des Leibniz-Instituts für Katalyse (LIKAT) herum – und manchmal geht dabei etwas kaputt. Die kleinen Kästen sind bis auf das Stromkabel und die beiden Anschlüsse für die Gaszufuhr unscheinbar, doch sie haben es in sich. Es handelt sich um Plasmareaktoren, die das Klimagas Kohlendioxid in wertvolle chemische Produkte umwandeln. In den kommenden drei Jahren soll aus den Versuchsapparaten von der Größe einer Pralinenschachtel eine große Pilotanlage werden. Evonik ist von Anfang an mit wissenschaftlichem Know-how dabei, will aber auch den Schritt in die großtechnische Umsetzung eng begleiten. Denn was hier im Kleinen erforscht wird, könnte einige der für die Chemieindustrie wichtigsten Reaktionen auf ein neues Level heben.

„Plasma“ – das klingt nach Weltraum, nach Raketenwissenschaft, nach viele Tausend Grad heißen Sonnen. Doch hier im Labor in Rostock merkt man schnell, dass Plasmen etwas ganz und gar Irdisches sind. Sie entstehen, wenn man Gase starken elektrischen Feldern aussetzt. Die elektrische Spannung reißt aus den Gasmolekülen Elektronen, die mit anderen Molekülen kollidieren. So bildet sich ein reaktionsfreudiges Gemisch aus freien Elektronen, aus Ionen und aus Molekülbruchstücken, die sich zu neuen Molekülen zusammenfinden. „Viele Menschen staunen, wenn ich ihnen erzähle, wie viele Alltagsgegenstände mit Plasmen hergestellt werden“, sagt Brandenburg. Sie kommen nicht nur in Plasmafernsehern zum Einsatz, sondern auch in Leuchtstoffröhren, in denen sie Licht erzeugen. Und in Lackierereien werden Bauteile mit Plasma gereinigt und vorbehandelt, ehe man die Farbe aufträgt.

Plasmen sind ein Alltagsphänomen. Entsprechend einfach sind die Reaktoren, an denen Brandenburg und Jackstell arbeiten: „Wir haben nur etwa einen Monat gebraucht, um den ersten Laborreaktor aufzubauen“, sagt Brandenburg. „Die eigentliche Herausforderung besteht darin, ihn so zu steuern, dass er genau das tut, was man von ihm will.“

Die kleinen Reaktoren sind das Herzstück des Kooperationsprojektes PlasCO₂, das von Evonik koordiniert wird. Der Physiker Brandenburg ist Professor und Forschungsschwerpunktleiter für Oberflächenplasmen am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald. Jackstell leitet als Chemiker die Abteilung Angewandte Carbonylierungen am Rostocker LIKAT. Mit dabei ist außerdem die Firma Rafflenbeul Anlagenbau aus der Nähe von Frankfurt am Main, die Plasmaanlagen für die Luftreinigung fertigt. Sie wird den Prototyp aufbauen, wenn die Laborphase abgeschlossen ist.

30 Grad Celsius statt 3.000 Grad

Der Charme des PlasCO₂-Projekts besteht darin, CO₂ als Rohstoff zu nutzen. Als Treibhausgas wird Kohlendioxid viel gescholten. Seit einiger Zeit arbeitet man daran, es aus den Abgasen von Industrieanlagen, Zementwerken sowie Hochöfen der Stahlindustrie abzutrennen und beispielsweise in ausgedienten Erdgasfeldern zu speichern. Doch lässt es sich auch in der chemischen Industrie nutzen, um daraus neue, hochwertige Produkte herzustellen. Das Problem dabei: Kohlendioxid ist ein ausgesprochen reaktionsträges Molekül. Damit es mit anderen Substanzen reagiert, muss man es zunächst aktivieren. So sind beispielsweise für die thermische Spaltung von CO₂ Temperaturen von 3.000 bis 4.000 Grad Celsius nötig. Der Energieverbrauch ist entsprechend groß.

Der Plasmareaktor wäre eine Alternative, um das Kohlendioxid auf Trab zu bringen. Denn um das Plasma zu erzeugen, braucht es nur elektrische Energie. Anders als beim viele Tausend Grad heißen Plasma der Sonne handelt es sich bei PlasCO₂ um ein kaltes Plasma von weniger als 100 Grad Celsius. Die kleinen Laborreaktoren arbeiten mit 40 Watt – der Leistung einer Haushaltsglühlampe. Die hohe Energie des Plasmas entsteht letztlich durch das Herausschlagen der Elektronen, die dann die chemischen Reaktionen auslösen.

Das PlasCO₂-Team testet derzeit mehrere Wege, um das Kohlendioxid in wertvolle Produkte zu verwandeln. Kohlendioxid wird mit Wasserstoff im Plasma durch die energiereichen Elektronen zu Kohlenmonoxid umgewandelt. Dies bildet zusammen mit Wasserstoff das sogenannte Synthesegas, einen wichtigen Grundstoff in der Industrie für die Synthese von höherwertigen Kohlenwasserstoffen. Kohlenmonoxid (CO) wird unter anderem bei der Hydroformylierung eingesetzt. Bei diesem Verfahren reagieren CO und Wasserstoff (H₂) mit größeren Kohlenwasserstoffmolekülen, den Olefinen, zu Aldehyden, die in der chemischen Industrie für viele Folgeprodukte benötigt werden: für Weichmacher in Kunststoffen, Klebstoffe oder auch Schmiermittel. Weltweit liefert die Hydroformylierung jedes Jahr mehr als zehn Millionen Tonnen an Produkten.

Abschied von fossilen Rohstoffen

Bislang wird das hierfür benötigte Kohlenmonoxid aus Erdgas gewonnen. Mit dem Plasmareaktor könnte die CO-Produktion nachhaltiger werden. Man würde Kohlendioxid aus Industrieabgasen nutzen und Wasserstoff mithilfe regenerativ erzeugten Stroms durch die Aufspaltung von Wasser in Elektrolyseanlagen gewinnen. Damit ließe sich die Synthesegasproduktion von den fossilen Rohstoffen abkoppeln.

„Der Reaktor bietet aber noch sehr viel mehr“, sagt LIKAT-Forscher Jackstell. „Je nachdem, welche Moleküle wir in die Reaktionskammer einströmen lassen, können wir unterschiedliche Produkte erzeugen.“ Indem Olefine zusammen mit CO₂ und H₂ direkt im Reaktor reagieren, lassen sich etwa Ethylenglykol und andere Verbindungen herstellen. Da bei der Reaktion von Kohlendioxid und Wasserstoff auch in geringen Mengen Sauerstoff als Nebenprodukt entsteht, kann man im Reaktor zudem Prozesse ablaufen lassen, die Sauerstoff benötigen – etwa die sogenannte oxidative Kupplung. „Vom Sauerstoff gehen viele Folgereaktionen aus. Da ist sehr viel möglich“, sagt Jackstell.

Für den Chemiker ist die Produktion von Synthesegas im Plasma keine neue Entdeckung. Sie sei schon in den 1970er-Jahren bekannt gewesen. Weil die Produktion von Kohlenmonoxid aus Erdgas damals längst etabliert war, interessierte sich die Industrie aber all die Jahre kaum für das Plasma. Mit der Abkehr von fossilen Rohstoffen ist die Idee, Chemikalien mit grünem Strom im Reaktor zu produzieren, plötzlich brandaktuell.

„Allerdings müssen wir die Fachwelt zum Teil noch von den Vorteilen überzeugen“, sagt Jackstell. „In der Community hält sich die Meinung, dass die chemischen Reaktionen im Plasma schwer zu kontrollieren seien. Das stimmt so nicht.“ Viele Forschungsgruppen hätten über eine lange Zeit mit großen Molekülen im Plasma gearbeitet, und da könne chemisch tatsächlich eine ganze Menge passieren: „Das ist ein molekularer Urwald.“ Ihr eigener Ansatz unterscheide sich davon, so der Wissenschaftler: „Wir arbeiten mit sehr kleinen Molekülen, die im Grunde nur auf eine Art reagieren können. Und das lässt sich sehr gut kontrollieren.“ In den kommenden Monaten wird sich das PlasCO₂-Team langsam von kleinen Molekülen zu größeren wie den Olefinen vorarbeiten.

Der Reaktor hat auch den Vorteil, dass sich die chemischen Reaktionen auf Knopfdruck an- und abschalten lassen. „Man kann damit sozusagen ,on demand‘ Chemikalien herstellen“, sagt Ralf Jackstell. Plasmareaktoren wären künftig auch für kleine und mittlere Unternehmen interessant, die damit jederzeit Grundstoffe für ihre Produktion in geringen Mengen selbst herstellen könnten. Kohlenmonoxid ist giftig. Es wird in Gasflaschen transportiert und gelagert. Wer damit hantiert, muss strenge Sicherheitsstandards einhalten. Mit dem Reaktor könnte man es künftig in kleiner Menge exakt dosiert herstellen – und sofort verbrauchen.

Am LIKAT haben Ronny Brandenburg, Ralf Jackstell und ihre Mitarbeiter die gesamte Produktionskette im Miniaturformat aufgebaut: den Reaktor, die Gaszufuhr, einen Auffangbehälter für die verschiedenen Produkte und ein Reaktionsgefäß, in dem sie die Produkte zu verschiedenen chemischen Verbindungen weiterverarbeiten. Angeschlossen ist auch ein Infrarotspektrometer – ein FTIR-Spektrometer –, das misst, welche Verbindungen aus dem Reaktor herauskommen.

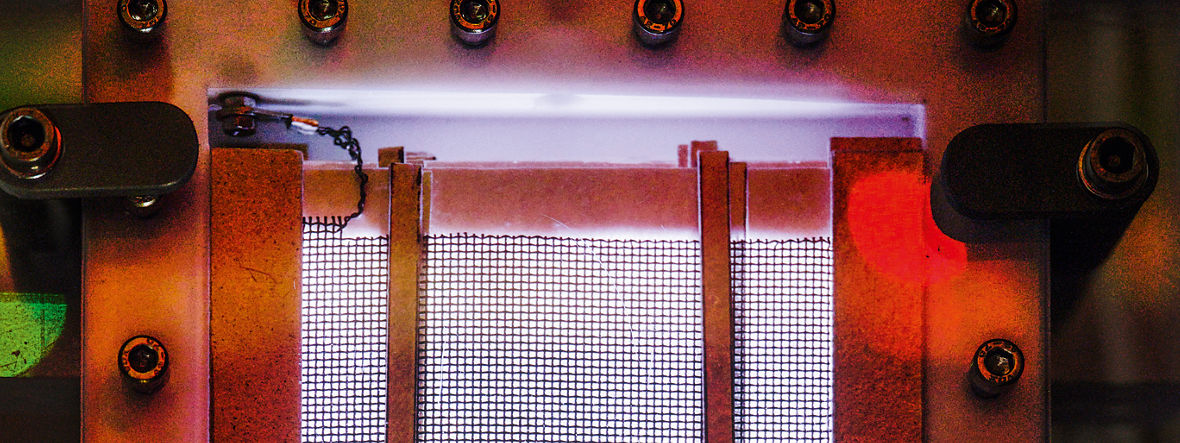

Der Reaktor selbst besteht aus millimeterdünnen aufeinandergestapelten Platten, die wechselseitig mit dem Plus- und Minuspol verbunden sind, dazwischen befindet sich immer ein Dielektrikum. Um den Reaktor zu starten, wird zwischen Plus- und Minuspol eine elektrische Spannung von etwa 8.000 Volt angelegt. Die chemischen Reaktionen finden in dem hauchdünnen Spalt zwischen dem Dielektrikum und den Elektrodenplatten statt. Die Kunst besteht darin, alles perfekt aufeinander abzustimmen – die Abstände zwischen den Platten, die Frequenz, mit der der Wechselstrom schwingt, oder auch die Spannung. Jede Unebenheit in den Platten verändert die Abstände, die Leistung des Reaktors und die physikalischen Parameter. Der Stapel muss also perfekt sitzen.

Interdisziplinäres Teamwork

Im abgedunkelten Labor dreht Ronny Brandenburg an einem Regler. Er regelt die Spannung. „4.000 Volt, eigentlich müsste der Reaktor gleich zünden“, sagt er. Tatsächlich: Die dunkle Reaktorfläche erhellt sich zu einem bläulichen Schimmer. Keine Flamme, kein Flackern, stattdessen ein gleichmäßiges Leuchten. Der Reaktor läuft. „40 Watt, volle Leistung“, sagt Brandenburgs Forschungspartner Jackstell. Das klappe nicht immer auf Anhieb. Manchmal mache ein Kondensator Probleme, manchmal ein Kontakt. Und bisweilen breche die Leistung jäh ab. Dann war der Reaktor überlastet. Brandenburg und Jackstell nehmen das mit Forscherehrgeiz hin – schließlich liefern Fehlschläge immer auch Erkenntnisse dafür, was sie besser machen können. „Wir arbeiten einfach sehr gern zusammen“, sagt Jackstell. „Chemiker und Physiker sprechen ja zumeist unterschiedliche Sprachen. Wir aber ziehen die Experimente gemeinsam durch.“

Von den Ergebnissen der interdisziplinären Zusammenarbeit ist auch Prof. Dr. Robert Franke begeistert, der PlasCO₂ auf Evonik-Seite leitet: „Das Team in Greifswald und Rostock hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt.“ Dabei ist PlasCO₂ eher zufällig aus einem Vorläuferprojekt entstanden. Damals wurde in der Arbeitsgruppe von Ralf Jackstell am LIKAT untersucht, ob sich mit kaltem Plasma Katalysatoren modifizieren und optimieren lassen. Dabei kamen Kohlendioxid und Wasserstoff zum Einsatz. „Irgendwann bemerkten wir ganz nebenbei, dass die Ausbeute an Synthesegas beachtlich war“, sagt Robert Franke. Damit war die Idee zum neuen Projekt PlasCO₂ geboren. „Mich fasziniert der Gedanke, mit einem relativ einfachen technischen Aufbau komplexe chemische Produkte herzustellen. Das ist eine absolut spannende Zukunftstechnologie.“

DAS PLASCO₂-PROJEKT

Im Projekt PlasCO₂ werden Plasmareaktoren entwickelt, in denen Kohlendioxid in Kohlenmonoxid (CO) und weitere Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. CO ergibt zusammen mit Wasserstoff Synthesegas, das für die Produktion vieler chemischer Grundstoffe benötigt wird – insbesondere die Herstellung von Aldehyden über die Hydroformylierung. Vier Partner aus der Industrie und der Forschung arbeiten in dem Projekt zusammen: das Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT) in Rostock, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald sowie die Unternehmen Rafflenbeul Anlagenbau und Evonik. Das Projekt wird mit 1,8 Millionen € durch das Bundesforschungsministerium gefördert (Förderkennzeichen 33RC030). Die Gesamtkoordination von PlasCO₂ liegt bei Evonik.

»Wenn alles gut läuft, können wir in drei Jahren Chemie auf Knopfdruck machen.«

Robert Franke Leiter der Hydroformylierungsforschung bei Evonik

Ein Kreis schließt sich

Die Idee, Chemie im kalten Plasma zu betreiben, verfolgt Franke schon lange. Anfang der 2000er-Jahre startete er bei der Creavis, der strategischen Innovationseinheit von Evonik, ein Projekt, bei dem ein wichtiger Schritt die Produktion von Ozon war. Das Ozon wurde genutzt, um damit über die sogenannte ozonolytische Synthese Dicarbonsäuren herzustellen – zum Beispiel Korksäure, die für die Produktion von Polyamiden und Polyestern benötigt wird. Das Ozon kann unter anderem durch Koronaentladung oder in einem kalten Plasma aus Sauerstoff gewonnen werden. „Der Plasmareaktor wies vergleichbare Ausbeuten auf und war absolut techniktauglich, allerdings wirtschaftlich damals nicht wettbewerbsfähig.“ Zur Erinnerung an das Projekt hat Robert Franke noch ein Glasgefäß mit Korksäurepulver in seinem Büroregal stehen. Mit dem Projekt PlasCO₂ schließt sich jetzt der Kreis. In den kommenden Monaten will das Team eine Stufe weitergehen. „Wir wollen herausfinden, ob wir im Reaktor noch weitere Reaktionen stattfinden lassen können, wenn Dielektrikum und Elektrodenplatten zugleich als Katalysator fungieren“, sagt Ralf Jackstell. „Wir können zum Beispiel katalytisch wirkende Metalle verwenden, etwa Kobalt.“

Das eröffne viele weitere Möglichkeiten, ergänzt Robert Franke: „Damit ließen sich direkt im Reaktor zum Beispiel aus Ethen Carbonsäuren herstellen.“ Als Katalysator könnte das Metall Palladium genutzt werden, mit dem sich die Gruppe am LIKAT bestens auskennt. „Wenn alles gut läuft, können wir in drei Jahren Chemie auf Knopfdruck machen“, sagt Franke. Um größere Mengen zu produzieren, könnte man den Durchsatz erhöhen, indem man mehrere Reaktoren parallel laufen ließe. „Betrieben mit grünem Strom und grünem Wasserstoff, wäre das eine wirklich nachhaltige Lösung.“ Doch bis es so weit ist, werden die Forscher noch häufiger den Akkuschrauber benötigen, um defekte Reaktoren für den nächsten Versuch klarzumachen.